导语

2025年3月27日,亚洲艺术品金融商学院(AIAF)院长《美学散步》系列活动走进中华艺术宫,带领艺术金融从业者、收藏家及文化学者深度探访《海上明月·纪念吴昌硕诞辰180周年艺术大展》(以下简称《海上明月》)。院长《美学散步》是学院推出的高端游学活动,作为本年度"海派文化与财富传承"主题的重要实践,本次活动通过学术导览与场景化研讨,解析吴昌硕沪上十五年艺术实践中蕴含的市场基因,探寻艺术品金融的当代启示。

活动概览:海派文化与财富传承交汇点

《海上明月》大展作为“何为海派·海上名家”艺术系列的首展,以近180件精品力作、逾1500平米展示面积,首度聚焦吴昌硕1912年至1927年定居上海的辉煌15年,涵盖了诗、书、画、印等多个领域,堪称近年来最大规模的吴昌硕艺术展,首度聚焦吴昌硕1912年至1927年定居上海的辉煌15年,系统梳理了海派艺术与市场机制的互动关系,为学术研究与公众欣赏提供了珍贵契机。

(美学散步活动合影)

范勇院长在展前致辞中指出,未来十年中国将迎来约90万亿元的财富传承,高净值人群对家族财富的代际传承、税务筹划及慈善事业的关注日益增强。在全球经济步入通胀时代的背景下,如何通过多元化资产配置实现财富的保值与增值成为关键,而艺术品作为重要的财富管理工具,正逐步成为投资者关注的重点。院长进一步强调,在当下经济发展与消费升级的背景下,人们越来越注重精神消费,艺术正是塑造个人修养、生活品质与家庭氛围的重要元素。因此,学院积极推动艺术品金融发展,支持央行制定相关资质认证体系,为未来从事艺术品金融、基金和贷款业务的专业人士提供系统知识培训。艺术品投资不仅需要金融逻辑支撑,更离不开实物鉴赏能力。行业从业者须具备直观的艺术品鉴赏与学习经验,而不仅仅依赖专家推荐。此次观展活动旨在提供公益性学习机会,让更多人深入了解艺术品投资的金融逻辑与文化价值,推动艺术品金融从“资源驱动”向“专业驱动”转型。

展览核心:艺术价值的立体解剖

艺术脉络与“金石精神”

展览现场,中华艺术宫工作人员结合自身丰富的收藏经验,为观众进行了详细生动的讲解。他指出,本次大展不仅以近年罕见的体量规模呈现,更汇集了多组鲜少外借的珍贵藏品,堪称艺术资产化的历史缩影与海派文化的立体呈现。展品中既有南通市个簃艺术馆镇馆之宝《临石鼓全形十条屏》这类罕见外借的吴昌硕金石力作,也有首度"合体"展出的两方《美意延年》印章珍品,更有见证艺术传承的《缶翁行看子》——这件吴昌硕与任伯年、王一亭跨越21年接力创作的人物画卷,以时空对话的方式彰显了海派艺术的薪火相传。在艺术创作解析环节,工作人员重点剖析了吴昌硕作品中浸润的上海记忆。展出的《四时花卉条屏》通过冷暖色调的强烈对比,将申城四季风物凝练于牡丹、芭蕉、秋菊、腊梅之间,既独立成韵又相映成趣;而稀缺的山水题材作品《山水图》则以纵笔驰骋的洒脱笔触,打破了传统山水范式。特别展出的《浦东芍药图》创作于艺术家任职浦东牙厘局期间,画面中芍药竞放的盛景不仅记录着沪上花农的栽培智慧,更成为海派文化在艺术创作中的生动注脚。吴昌硕的“金石精神”不仅是一种艺术风格,更是一种时代精神的象征。它体现了吴昌硕对传统文化的传承与创新,对艺术精神的坚守与弘扬。

师承体系与价值传导

吴昌硕培养出齐白石、梅兰芳、沙孟海、潘天寿、刘海粟、王一亭等学生,每一个名字都在之后的艺术史上熠熠生辉。潘天寿的《秃头僧图》与吴昌硕的《达摩像》在展览中并列展出,展现了潘天寿对吴昌硕艺术风格的继承与创新。潘天寿的大写意花鸟画在保持传统文人画气息的同时,融入了现代审美,成为海派艺术的重要代表。刘海粟则在山水画中大胆融合中西艺术元素,其作品《黄山山上万峰奇》充分体现了这种创新精神。刘海粟作为上海美专的重要人物,积极推动吴昌硕艺术风格的传播,为海派艺术的繁荣做出了重要贡献。

艺术资产化与市场影响

吴昌硕定居上海后,凭借其经济意识推动了海派书画市场经济的迅速构建,润格飙升,为海派艺术家提供了经济保障。展览展出的《笔墨生涯》账本详细记录了1914年吴昌硕全年销售书画的情况,为研究海派书画家的经济形态提供了珍贵样本。同时,展览还展出了陈宝琛、陈三立等士大夫群体及陈师曾、潘天寿等缶门弟子的作品,进一步印证了吴昌硕在海派艺术市场中的核心地位及其对后世的深远影响。这些作品不仅展现了吴昌硕的艺术价值,也揭示了他如何通过市场机制将艺术与经济紧密结合,为城市文化发展注入活力。

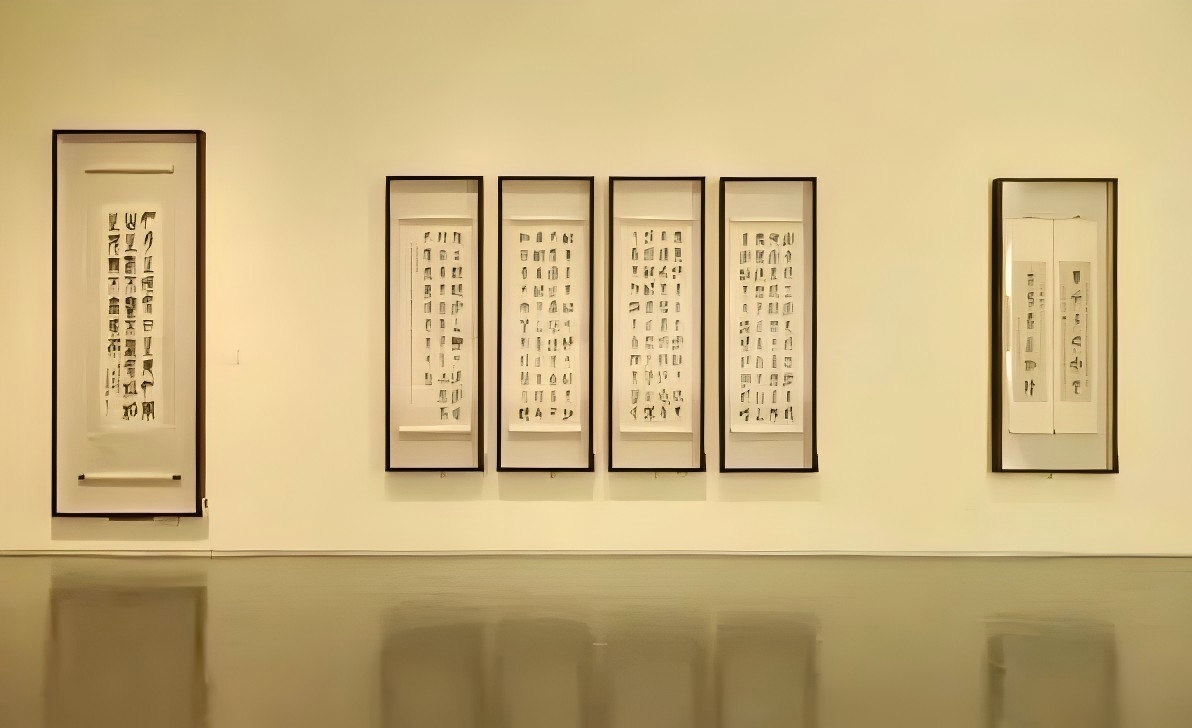

(展览现场,图源中华艺术宫)

(展览现场,图源中华艺术宫)

结语

未来,亚洲艺术品金融商学院(AIAF)将持续推进院长《美学散步》系列,以学术研究为支撑、实践探索为导向,深化艺术品金融化路径与文化遗产活化机制的融合研究。通过搭建跨界对话平台,学院将着力培育兼具艺术鉴赏力与金融逻辑的专业人才,推动艺术资产价值评估体系与市场流通机制的标准化建设。“艺术不是少数人的特权,而是全民财富的基石”,AIAF将以此次展览揭示的海派艺术市场化基因与传承创新经验为蓝本,持续探索艺术金融工具的创新应用,赋能城市文化资本积累与家族精神财富传承。在数字经济与审美需求双重升级的时代背景下,让艺术真正成为可触达、可传承、可增值的社会财富载体,为中华文化价值的当代转化提供可持续的金融解决方案。