倘若说艺术品是承载人类文化遗产和历史背景的重要载体,博物馆则是保护、诠释、研究和展示该历史文化遗产的重要机构,它收藏、储存、管理和展示艺术品,通过创造新式的展览,以新颖的方式向公众展示藏品。在社会地位上,博物馆同时充当教育机构的职能,它本身扮演着大众可以欣赏艺术,文化,历史,文物等宝藏的宝库,搭起了公众接触艺术大门的桥梁,因此博物馆馆长及相关展览策展人的策展活动对博物馆的运营效果至关重要。

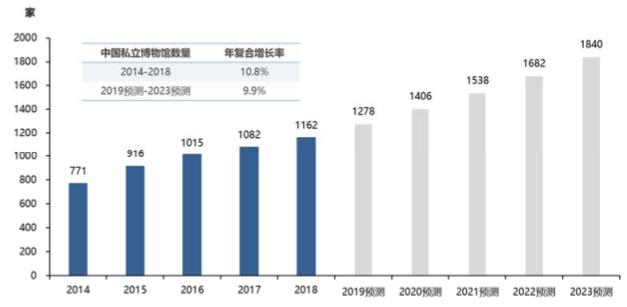

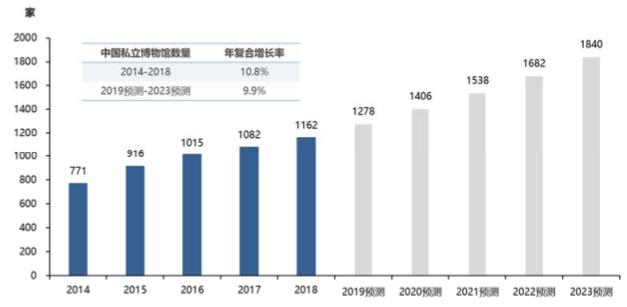

近年来中国博物馆建设如日中天,其社会和公共服务的效果不断提升,牵动了大量的社会关注度。然而在我国博物馆迅速发展的表面下,私立博物馆行业的制约因素逐步显现,如运营边际成本高;收藏渠道窄,藏品翻新率低;缺乏落地的税收优惠政策等。诸多因素使中国博物馆行业正处于发展相对滞后,面临运营压力大,资金匮乏等问题。

中国的博物馆发展历经三个阶段,即20世纪九十年代至21世纪初的开放分享期,2010年前的改革探索期以及2011年至今的快速发展期。1996年“观复博物馆”作为中国第一家私立博物馆于北京成立,就此掀起私立博物馆迅速增长的浪潮。近年来随着新冠病毒的出现,中国博物馆与社会结构正在被冠状病毒所改变。中国国家博物馆原副馆长陈履生认为,中国私人博物馆普遍具有体量较小的特点,因此其自身资金能够完成博物馆的基本运转,这使疫情对博物馆的整体运转并未产生严重影响。然而相对的,中国私人博物馆的经费问题是其维系发展的最大难点之一。与西方私立博物馆丰厚的非公有经济基础背景不同,中国部分私人博物馆的运营基于一些集团或个人企业,因此缺乏稳定的基金会制度保障运营的发展。

《艺术品财富管理》

模块五:博物馆运营与基金会发展

在《艺术品财富管理》课程 模块五:博物馆运营与基金会发展中,复旦大学文物与博物馆学系系主任、博士生导师陆建松教授受邀,以丰富的实践经验和生动案例为例,为学员对“博物馆运营管理的使命”、“如何策划一个好的展览”、“文物艺术品收藏投资及金融服务的障碍与突破”三大内容进行细致地讲解,并着眼于当下中国博物馆的现状和未来发展方向,分析中国博物馆面临的发展困境。

在本次课程中复旦大学经济学院特聘教授、研究生导师,有着数十年丰富的投行经验的我国艺术品金融领域的权威专家范勇院长为学员阐述了中西方博物馆与美术馆的发展简史,并以现代视角对中西方博物馆存在的运营差异,创收方式等进行了细致的分析。

《艺术品财富管理》课程的《博物馆的运营与基金会发展》模块旨在为学员梳理博物馆运营的核心内容和基本规律,通过该模块学员能够对中国当代博物馆和美术馆的整体发展脉络有系统性的认知,并形成对中国博物馆行业市场前瞻和投资战略规划的思考框架,进而提升对文化产业的战略格局和投资能力。