导言:

一提到艺术市场,你最先想到的是什么?是画廊、拍卖行,还是潘家园、798?广义上讲,这些都属于艺术市场关注的范围。20年前,随着艺术市场的兴起,全民参与收藏的热情被点燃,谁家没有点宝贝就会显得跟不上时代。现在看来,这段野蛮生长的时期是让人怀念的,如今,随着媒介的快速更迭,艺术市场所关注的范畴进一步扩大,可以说生活无处不艺术,大到关系国家文化形象的艺术工程,小到每个人身边的艺术消费,那么,我们是不是该重新思考一下:艺术市场的本质是什么,它究竟是怎样影响我们生活的?

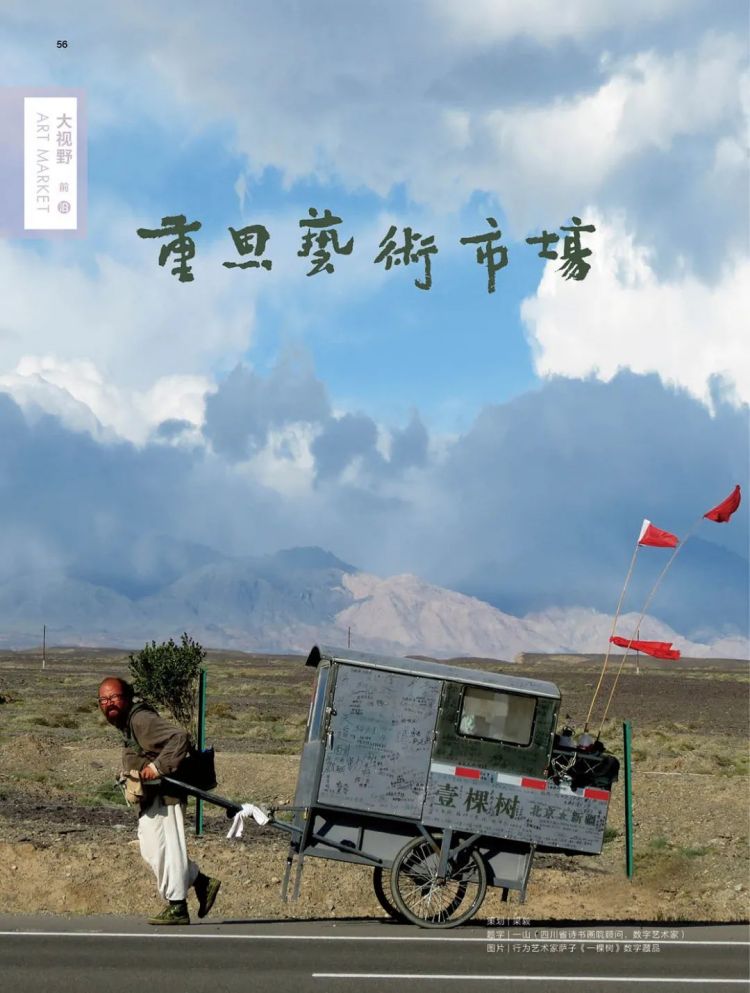

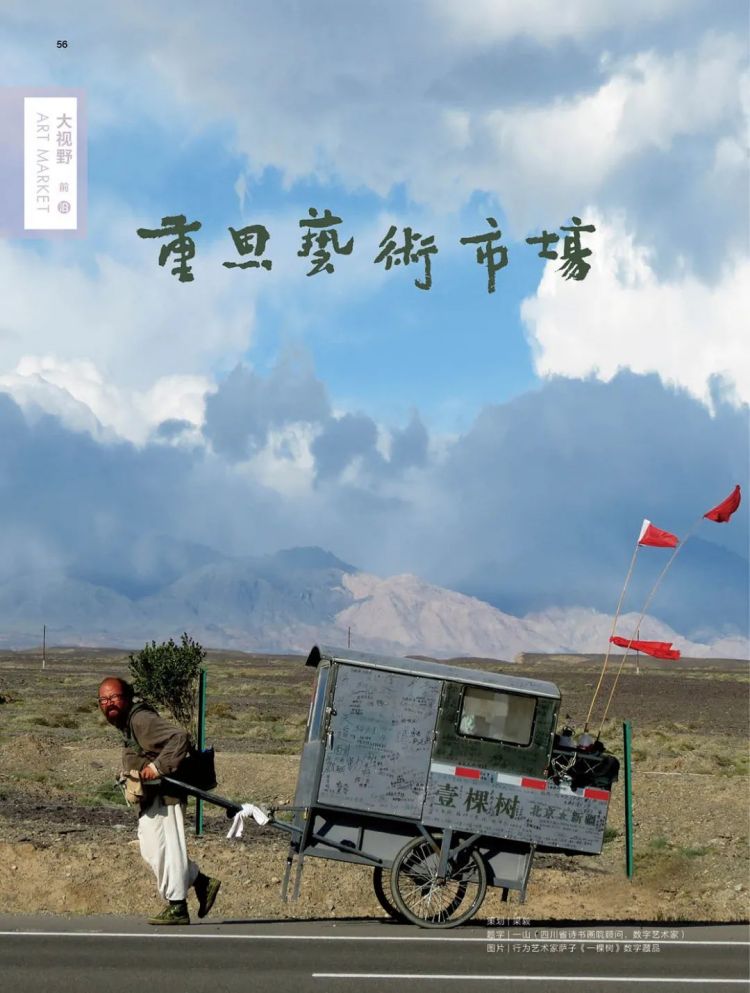

策划 | 梁毅

题字 | 一山(四川省诗书画院顾问、数字艺术家)

图片 | 行为艺术家萨子《一棵树》数字藏品

1

艺术品是复合投资品

艺术品具有艺术价值,可以供人欣赏,让人获取审美愉悦,从而有利于身心健康。但是,艺术品又是投资品。与一般纯投资品、普通复合投资品所不同的是,是集“消费性”与“投资性”为一体的复合投资品,适合长期投资。

一般而言,短期投资决策在于投资者的投资预期,价格波动较为频繁,价格涨跌也属正常。但是长期来看,多数投资品又具有价值增长刚性,艺术品尤其如此。因为艺术品除“艺术价值”外,尚有文物价值、历史价值,时间愈久,沉淀愈厚。而眼下的艺术品投资者,更多追求的是短期投资。我们知道,相对于健全成熟的市场,很少有投资项目能够做到短期内有高额回报的。对于艺术品来说,长期购买意在收藏、欣赏,而不是为了短期暴利。所以,理性的艺术品投资者多数是收藏家。当然,理性的投资者并不完全否定短期投资,因为市场形势瞬息万变,短期风险虽然较大,偶尔也会带来高额的利润回报。从当前的艺术品市场来看,短期和长期相结合的投资,是比较理性的。

艺术品作为特殊的商品,与一般商品的消费性有着很大不同。一般商品随着消费数量的增加,给人们带来的享受是逐渐递减的。而艺术品的收藏,只要在购买者的经济承受范围之内,却是多多益善的。随着收藏品的增加,人们的自我满足感便会不断增加,从中获得的美感享受也会逐渐递增。然而,购买者“进”则可以套利兑现,“退”则可以把玩观摩。这样的消费性与投资性糅合的属性,进一步强化了艺术品的需求和价格,使艺术品出现了很强的价格刚性,回避了价格大幅回跌的风险。因而,对于有品位、有经济条件、有耐心的人来说,艺术品投资不失为一条理想的投资渠道

2

收藏者还是投资者

由于艺术品具有艺术价值、经济价值和艺术市场的需求,理论上可以把它分为两个部分:一是收藏,二是投资。

收藏者看重的是艺术品的人文精神和非功利性,而投资者关心的则是艺术品的商品价值。但也有例外,比如1987年日本安田保险公司以3400万美元的高价,从伦敦佳士得买走梵高的名画《向日葵》而声名大噪。该公司曾参加澳大利亚海上油轮的保险投标,当时有几十家财力雄厚的保险公司参加角逐。当安田保险的负责人告诉对方,自己就是购买《向日葵》那家公司的代表时,对方立刻就让安田包揽了这一业务。安田保险因此认为:“企业的成就,《向日葵》功不可没。”可以看出,安田公司虽然没有指望《向日葵》增值获益,却间接实现了经济利益。

收藏家对艺术品的审美功能往往十分关注,与艺术家很容易引起共鸣,甚至成为知己,就像文艺复兴时期的达·芬奇、米开朗琪罗等艺术家与美蒂奇家族的关系。这些收藏家在某种意义上也是赞助人。既有通过市场交易定制或购买艺术品,也有通过延聘艺术家进行交易的,如“扬州八怪”与盐商的关系。这种收藏家与艺术家的关系似乎围绕着艺术本身,因为共同的兴趣偏好而结缘。而作为投资者,大多并不十分关心艺术本身。对他们而言,艺术品已经抽象为特殊的价值符号和金融工具,与股票、房契、存折没有区别。收藏者必然是艺术爱好者,投资者则是纯粹的利益角逐者。

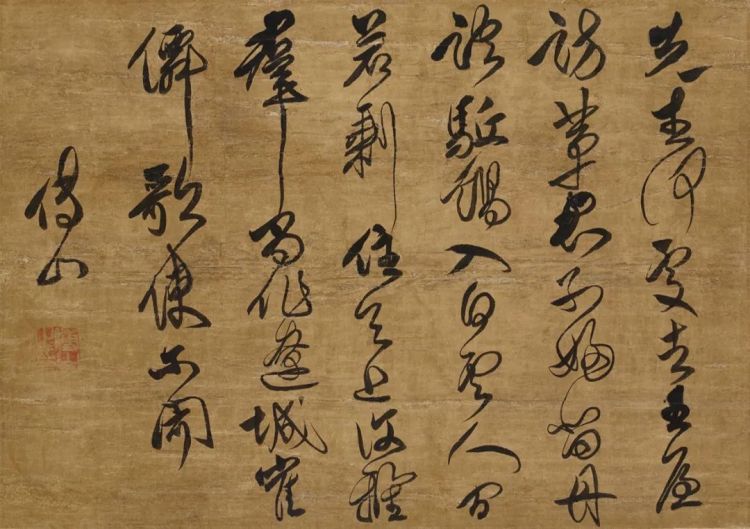

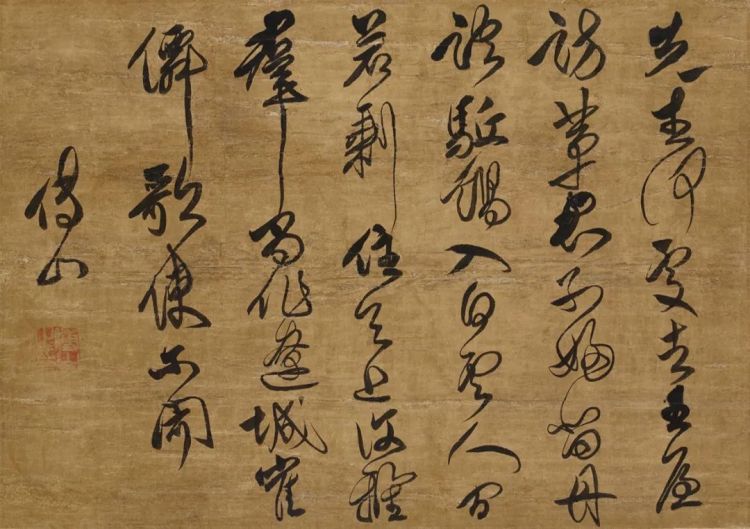

傅山《行书王维诗》轴 绫本 29×42cm

但是在现实生活中,收藏者和投资者也并非都是决然分开的,而这并不影响我们对这两类市场的分析。正是因为这两类市场行为的交互作用和替换,才使艺术市场呈现出多元化的景象。收藏者为了获得更加心仪的艺术品,而将藏品加价出售,即所谓的“以藏养藏”。投资者因为错选了投资品种,而使手上的艺术品无法以合理的价格转让,被迫成为收藏家的事实也屡见不鲜。

当下的中国艺术市场体系还不健全,投资人不幸被迫成为收藏者的风险非常大。一个完善的市场应该由博物馆、基金会、拍卖公司、画廊以及藏家相互衔接而成,环环相扣。一般情况下,作品进入市场,首先由博物馆和基金会挑选,然后进入画廊,最后才轮到拍卖公司。拍卖行的主要功能就是将真正的精品推向社会,成为公众的焦点,成为艺术的标杆,当然也要成为市场的导向。

中国艺术市场把容易学到的表面零部件都移植过来,但是那些很关键的底层结构却没有涉及,甚至不屑于学。比如博物馆和基金会的收藏环节都十分薄弱,仅靠公有博物馆用事业经费或者专项拨款是很难在艺术市场上有多大作为的,私人博物馆和各类艺术基金会没有得到基本的鼓励和培育,这就成为艺术市场的重大隐忧。同时,由于中国真正的大收藏家或者财团没有出现,因而目前艺术市场中的狂热购买者大多不是艺术的追随者,而是利润的追逐者。这就使得中国艺术品市场二级市场比一级市场活跃,转手率高于世界国际平均水平,不少作品短时间内反复在市场上出现。这就导致了中国艺术市场相当脆弱,具有明显的投机色彩,也容易受到经济基本面的影响。一旦市场出现波动,没有博物馆、基金会,以及大量真正藏家作为收藏市场的坚强基石,买家因资金问题不断抛出作品,却又无人接手,很可能出现市场崩盘。

3

作为投资对象的艺术品

曾有人研究,同样是年均投资回报率,金融证券为15%,房地产为21%,艺术品收藏则是30%左右。这一数据到底准确与否,我们很难下结论,但艺术品作为一种投资对象,却是值得研究的。

艺术品作为投资对象并不是无条件的,一是购买价格不应该是“虚高的”。因为艺术品的价格一般会围绕价值波动,当艺术品的价格高于价值时,必然会有一个回归的动力。但如果投资者不能认识到这种表象背后潜在的危险,错误地以为这种价格还处于一个上升阶段,其结果必然是艺术品成为无法出手的烫手山芋。二是投资对象应为真迹。由于艺术品的鉴定专业性极强、标准难以量化,这就使得伪造名家的赝品具有极高的利润。同样一幅画,如果确认是名家手迹,可能售价巨万,要是被认定是仿制,就可能一文不值。这就要求投资者要具备基本的眼力,更要借助一些专家和机构的帮助确保投资的是真品。三是投资对象应具有一定公认度。市场归根到底是一种生产关系,如果没有一定数量的参与者,缺乏有效需求,也就不会有现实的交易。南宋李唐,作为一名杰出的中国山水画家,沮丧地发现,当时人更喜欢富贵吉祥的牡丹,因此而愤愤不平地说:“早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”作为画家尚且如此,作为投资者就更要考虑时尚。在题材上如此,在名头上也是如此。无名艺术家的作品未得到市场的多次交易定价,因而价格攀升过程未完成,增值难度大,保值风险大。而对于名家作品,高水平艺术的尖端性和稀缺性保证了它价格的高成长性。因为名家作品供给的有限性与需求扩张的巨大潜力之间导致了艺术品价格向上的张力和动力。作为艺术品投资者来说,越是贵的,越能快速增长,这就是“马太效应”。所以作为投资人来说,应当避免去涉足价格低廉的大路货,除非是个人喜好,那另当别论。

艺术批评是艺术价值和艺术水平的坐标,因而也间接地影响艺术市场的价格及其走向。“名声”是艺术水平和社会关注度的集中体现,也是经济上高换手率和高需求拉动力的标志。对于一些艺术家来说,通过广告和恶炒,是绕过艺术评价直接获得社会关注的捷径。从长远看,对于艺术家来说,名声与艺术水平是正相关的。比如梵高这样的大家,生前几乎只卖出过一幅画,身后的作品却高居国际艺术市场交易榜前列。相反,一些生前善于包装自己、炒作自己的所谓“名家”,却终究如昙花一现。甚至也有一些名声和艺术水平无关,这就是“名人字画”与“字画名人”的关系。但是严格意义上讲,名人字画,比如历代名人的墨宝是文物而不是艺术品。但在现实生活中人们往往将其混为一谈。就像娱乐圈“演而优则唱”,其实有些艺人连最起码的声乐训练都没有,但他们照样出唱片、开个人演唱会。尽管这样,我们有一点是肯定的,经过历史的沉淀后,这些艺人真正留下来的还是影片而不是唱片。因此,对于艺术市场应当透过现象看本质,不能被一些纷繁杂乱的现象所迷惑,要有一些去伪存真的功夫。

艺术价值只有被“发现”才能转化为市场价值。艺术价值随着创作过程的结束而固定,因为这是艺术劳动和灵感的结晶。而市场价值则与作品被“发现”的程度息息相关。可以说,艺术价值只有搭上“发现”之舟才能远航。黄秋园如果不被“发现”,他的遗作绝不会卖出高价,因为终其一生,他只是一名恪尽职守的银行职员。而如果不是权威人物和权威机构的肯定,这种“发现”也是没有意义的。少数艺术家通过各种手段自我炒作,其目的也就是为了增加社会关注,让公众特别是潜在的购买者“发现”自己。

那么,什么样的作品是最具投资价值的艺术品呢?我认为:一是历代名家的艺术品,二是当代艺术大家的作品,三是当代中年名家的作品。

同时,我认为不宜投资的作品也有三种:一是一般的古代艺术品,如无名氏的字画、民用陶瓷等,这一类当时就乏善可陈,因而也只有文物意义而没有太高的艺术价值。二是当代中老年二流以下艺术家的作品,作为艺术行业的普通一员,他们的作品很难有较大的增值空间。三是赝品较多的艺术家的那些无法证实的作品。对于工艺品来说,还应当考虑该作品用料、收藏史等。

作者系首都师范大学美术学院副教授

(刊于《艺术市场》2022年8月刊)