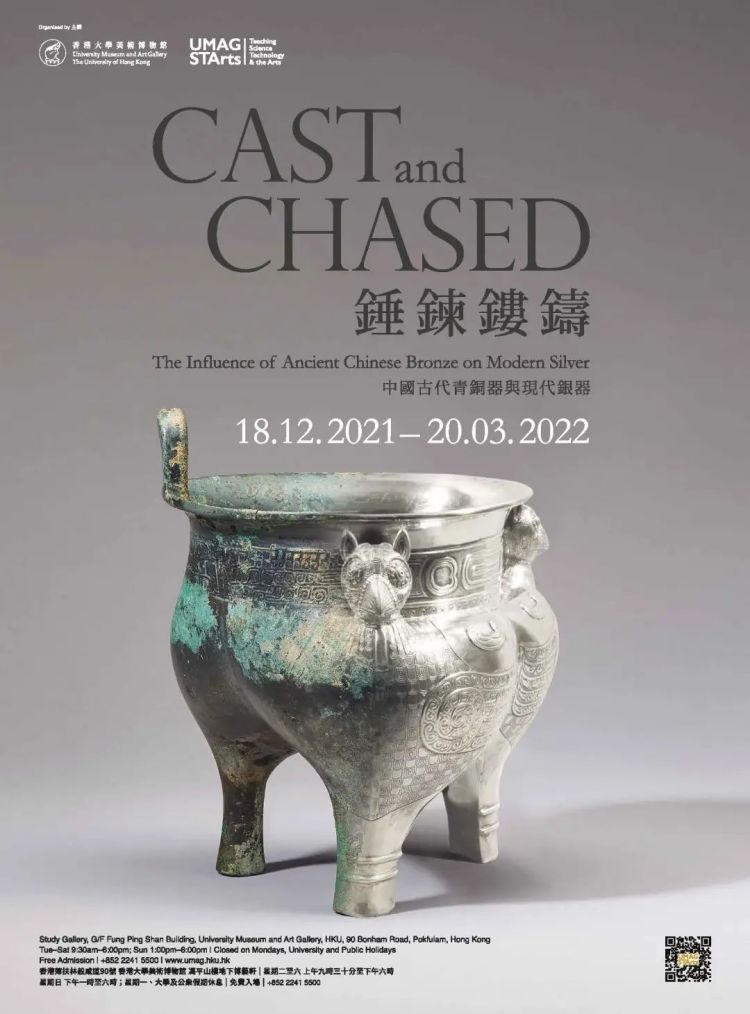

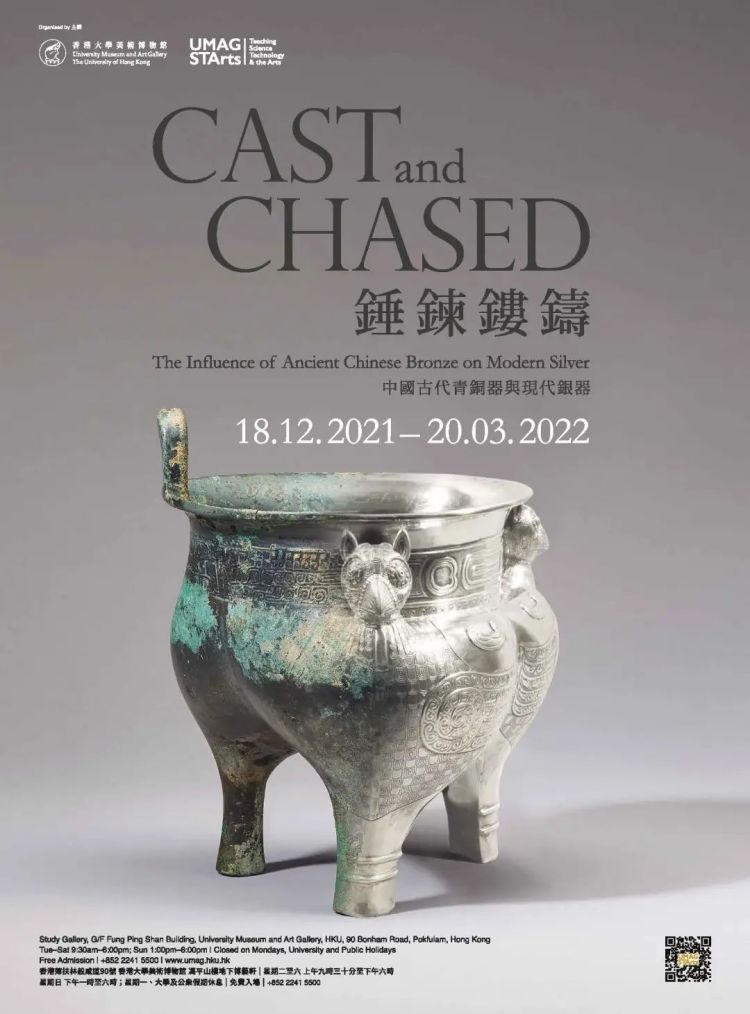

展览名称:锤炼镂铸:中国古代青铜器与现代银器;地点:香港大学美术博物馆,时间:2021年12月18日—2022年3月20日

近日,香港大学美术博物馆正在举办“锤炼镂铸:中国古代青铜器与现代银器”特展, 为其博物馆“艺创启动”企划展览之一。

该展旨在从科学与技术角度探讨艺术创作,剖析物料和技法如何缔造中国文化史上各种艺术瑰宝,通过并置馆藏中国早期青铜珍品及一批由惠记珠宝(创立于1885年)为20世纪香港鉴赏家关世德先生定制的银器,揭示中国文化长河里恒久不衰的精湛金属工艺。不仅印证古文明深藏于一器一物间,更彰显先贤“致广大而尽精微”的智慧。

上:展览现场,兽面云纹簋 青铜器

下:簋形碗 银器

青铜器原产于中国中部黄河流域的冶炼遗址,以不同铅含量的铜锡合金制成。

而商周时代(约公元前1600年至前256年)的青铜铸器,则是亚洲物质文化中最享负盛名的日用器及礼器,其使用虽与日常生活有关,但它的首要用途与祭祀活动却密不可分。

云纹爵 青铜器 展览典藏

有趣的是,商周时期的青铜器式样多变,根据其饪食及贮藏用途分门别类。譬如,鬲和鼎用作炊煮肉食,爵、斝和角则用作温酒。簋和敦用于盛放食物,而卣则用于容酒。

盖鼎具双重用途,此类器盖通常附足,除器身用于烹煮肉类外,也可将器盖倒置来盛放食物。

上:弦纹敦 青铜器 下:龙纹鼎 青铜器

此外,相比陶器,冶铸青铜器虽更为困难和昂贵,然制作铸铜所需陶范和制陶近似,因而制陶技术和经验可活用至制造铸铜模范中。

鬲形器 银器 展览典藏

例如,青铜鬲即是参照传统陶器制作而成,当中一些式样具备与陶器相同的礼仪性质及日用功能。

云纹鬲 青铜器 展览典藏

值得一提的是,表面带精细纹饰的青铜铸器常经錾(zàn)刻处理。錾刻为一种金工装饰技法──透过锤击或配合錾子使金属表面产生凹凸不平、深浅有致的錾痕图案,可用于修整纹饰细节,进一步完善整体形态。

兽面纹卣 青铜器 展览典藏

另,锤揲技法则可应用于较晚期、器壁较薄的青铜器,或采用软金属(例如银)材质的作品。

爵形杯 银器 展览典藏

银,因其具有柔软、皑白及富有光泽的特性,透过混合其他金属即可提升硬度藉以铸造不同器具,而在中国普遍用于碗具与珠宝制作,如发簪和梳篦等。

敦形盖碗 银器 展览典藏

准纯银源自十二世纪欧陆,最初在现今德国北部地区作交易之用,其银含量标准于1275年在英格兰获首次确立:银占比92.5%,其余7.5%为以铜为主的其他金属。

鼎形碗 银器 展览典藏

近代香港制银工艺深受中西银器之影响,采用这种糅合精准合金比例及金工技法的金属制作中式器具,展现出别树一帜的风格。正如此次展出的银制餐具,不仅呈现标准纯银在本地制银工艺的位置,同时体现商周青铜器式样的鲜明特色。

卣形盖碗 银器 展览典藏

这次展览将持续至2022年3月20日。