展览第一天对观众开放,迎来不少认真观展的观众

妙像焕彩 化境入微

一笔一句的经咒念诵中

被整合呈现为一幅幅的画面

仿佛这才是一切的灵魂

妙像焕彩 化境入微 展览现场

2021年是西藏和平解放70周年,也是上海对口支援日喀则的第27年。日前,历经两年时间精心筹备的13-15世纪日喀则地区壁画专题展——“妙像焕彩 化境入微”在徐汇艺术馆盛情亮相。

妙像焕彩 化境入微 展览现场

当提及藏族绘画,我们的第一反应也许是唐卡。相传两千多年前,生活在青藏高原上的藏族人开始修行观想 ,但当时寺庙数量稀少,于是就有了在洞窟里闭关修行的传统。

上:夏鲁寺甘珠尔殿南壁五方佛壁画之“不动佛”(14世纪)

下:夏鲁寺甘珠尔殿南壁五方佛壁画之“毗卢遮那佛”(14世纪)

而佛的形象,是老百姓观想修行时的一面镜子。所以当时的人们,开始在洞窟的岩壁上勾勒出观想的细节,俗称壁画,这也是如今学术界公认的唐卡艺术的前身之一。

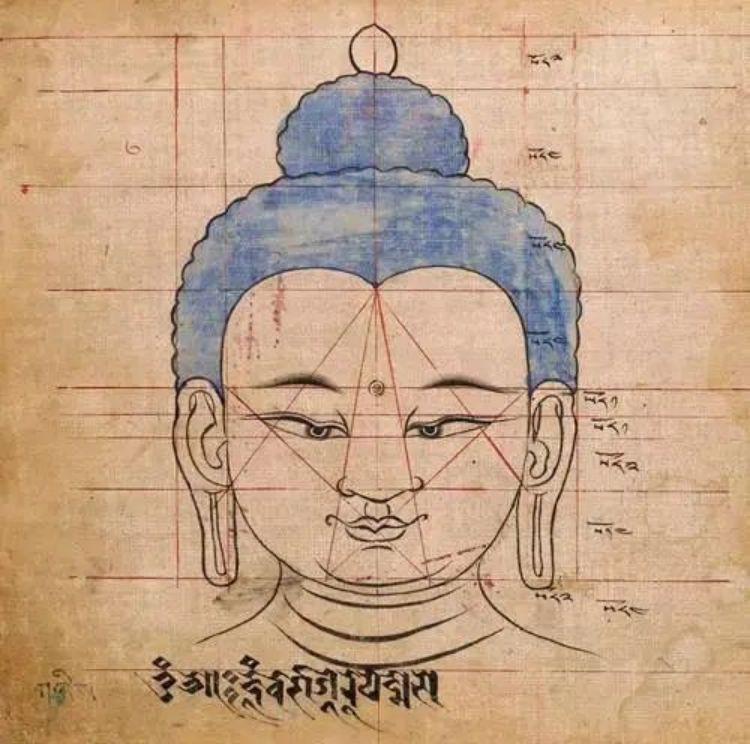

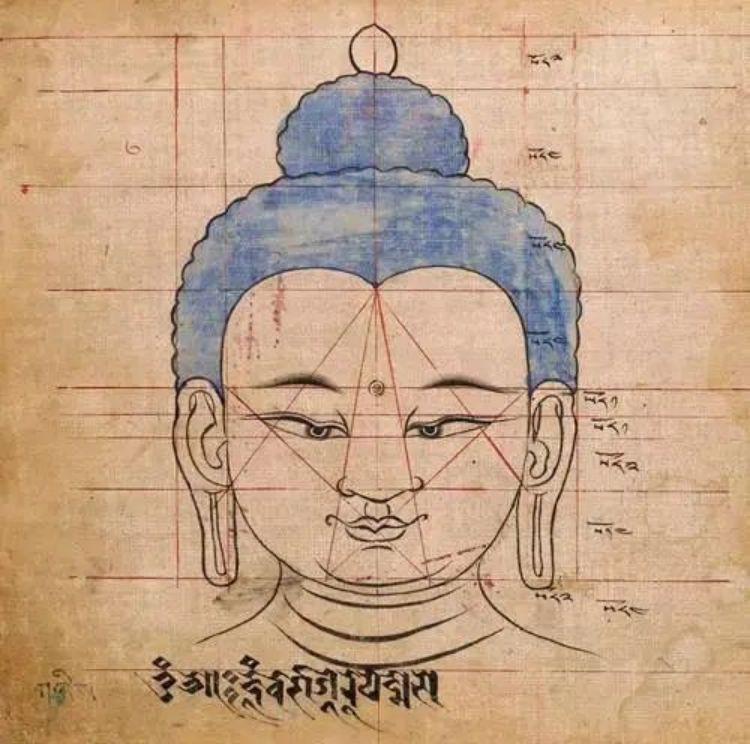

上:《佛教造像度量经》之“释迦牟尼”梵相

下:《佛教造像度量经》之“四臂文殊”梵相

在藏族传统的学术分类体系中,佛教造像类绘画艺术是工巧明中“身之工巧”的具体呈现。绘制是一个复杂精细的过程。其间,画师需严格按照经文《造像度量经》的规范一笔一画,如法起稿、绘制、上色、勾线、铺金描银、开眼及缝裱开光等。可谓来不得半点马虎。

蓝铜矿与孔雀石互生化石

作为一种记录佛经内容的绘画形式,佛教造像类绘画颜料非同一般。天然矿石如金、银、珍珠、玛瑙、珊瑚、松石、孔雀石、朱砂以及天然药物藏红花等,均为画师提取颜色的珍贵原料。更为重要的是,每一种配色都代表了不同的传承。而每一种主要色彩,在不同的绘制题材中都精确地表征着一种特定的涵义。

矿植物颜料

这些看似并未超出寻常古代绘画工艺的环节,最终需要在画师一笔一句的经咒念诵中被整合呈现为一幅幅的画面。仿佛这才是一切的灵魂。

白居寺“绿度母” 梵相 局部

此刻,唯有心安于明晰和自觉的纯净之能量状态才能得以全然融摄。心如工画师,能造诸世间。五蕴悉从生,无法而不造。

虚空的五色虹圈

所以,作为一种看似艺术创作,实为修持的“方便之门”,它不止考验画功的极致细腻,更大程度上是一种对“心性”的训练。

唐卡绘制时的上色过程

“这些辉煌的壁画,在上海几乎不为人知。”日喀则地区萨迦寺、夏鲁寺和白居寺都有辉煌的壁画艺术,然而,即使是涉足西藏的旅行者都对其知之甚少,在上海更是几乎没有展出过。对于大多数人,它们是完全陌生的存在。

妙像焕彩 化境入微 展览现场

这次展览以日喀则地区13-15世纪壁画风格的流变为主轴,以汉地艺术技法和图像元素的融入为辅轴。通过解读这些古老壁画的绘制技艺,譬如,构图、用色、线条等,来展现藏族绘画如何在吸收大量汉地艺术的基础上,逐步走向丰富与成熟。

西藏日喀则萨迦寺

在藏族艺术史中, 日喀则地区13-15世纪的壁画被学界誉为“具有里程碑意义的绘画杰作”。事实上,这些精美作品不仅对于普通观众,即便甚至是对于艺术专业人士来说都十分遥远与生疏。

萨迦寺白塔

此外,很多藏区壁画由于隐藏在光线昏暗的寺院内,或是位置不便靠近,即便在现场,也很难看清其中的细节。为此,徐汇艺术馆专门定制了一本特大开本的西藏壁画图册集成,方脊精装,每页长685mm、宽500mm,共400页。整本图册几乎囊括目前留存于西藏日喀则地区13-15世纪最具代表性的壁画。从排版到印刷皆由设计团队精心构图制作,以便尽可能地呈现出壁画原本的色彩与张力。

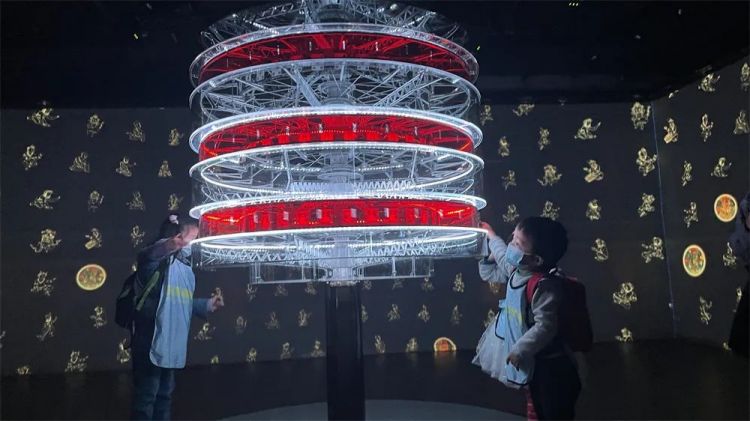

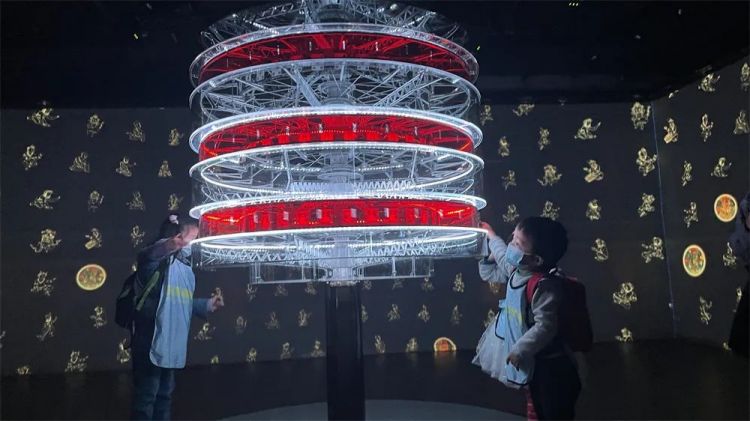

费纳奇镜交互装置

除静态展示大面积壁画高清图像外,徐汇艺术馆还将展厅二楼经营为一个富有机械美感的多维艺术空间。其中,费纳奇镜交互装置、《镜·相》空间折射等装置颇为令人耳目一新。

《镜•相》空间折射

譬如,费纳奇镜被设计为藏地寻常的转经筒制式,上中下三层, 一系列壁画图片成为动画对应的帧。观者旋转盘片,经由图片周围可移动的狭缝,得以看见盘片在镜子里的若隐若现的反射。同时,整个艺术空间的墙壁上也被映现出无边无际的壁画的影魅。配合周围如虚空般的视听效果,观众刹那间置身在迷离又真实的幻境里。

这次展览将持续展出至2022年5月22日。