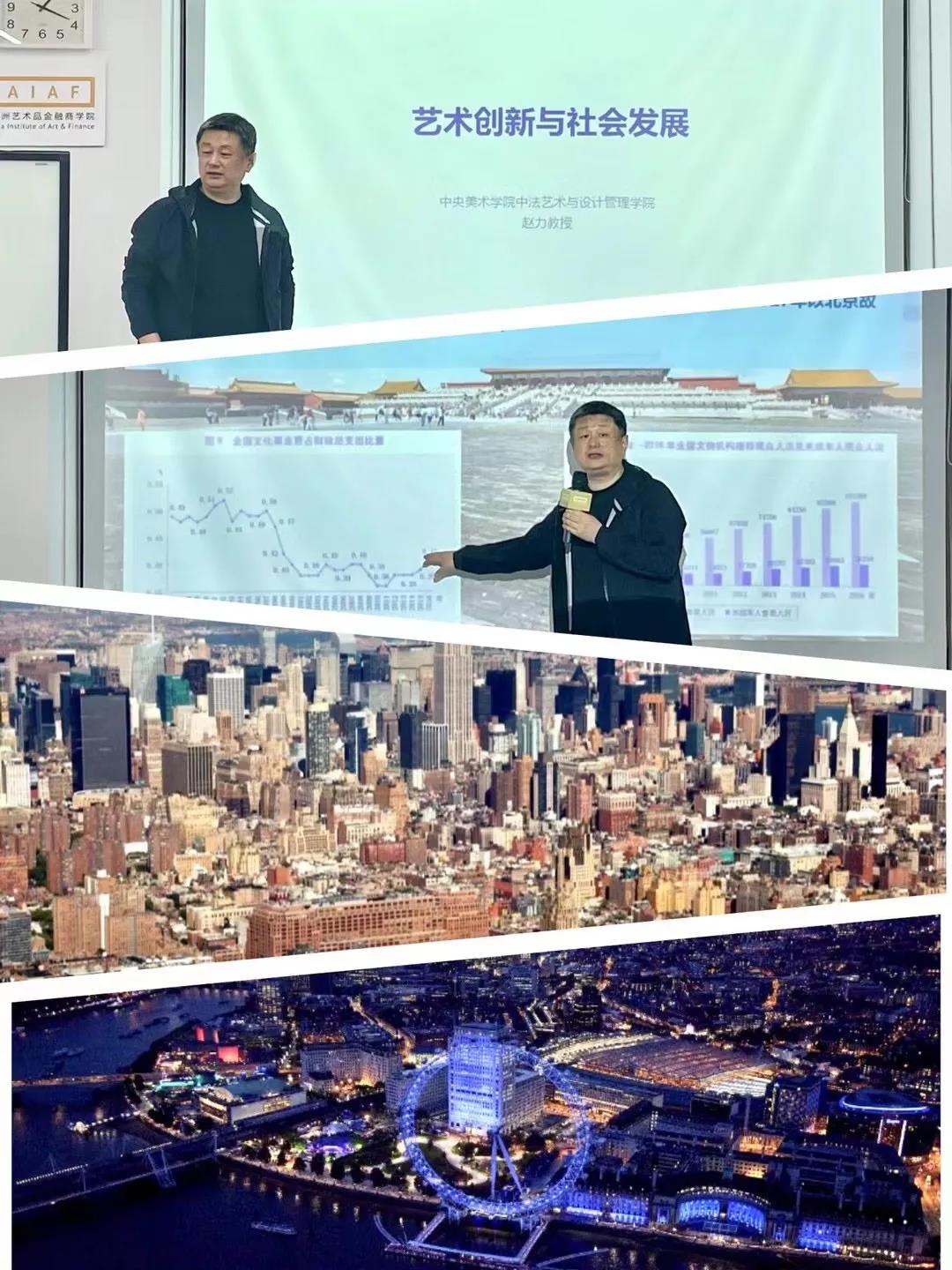

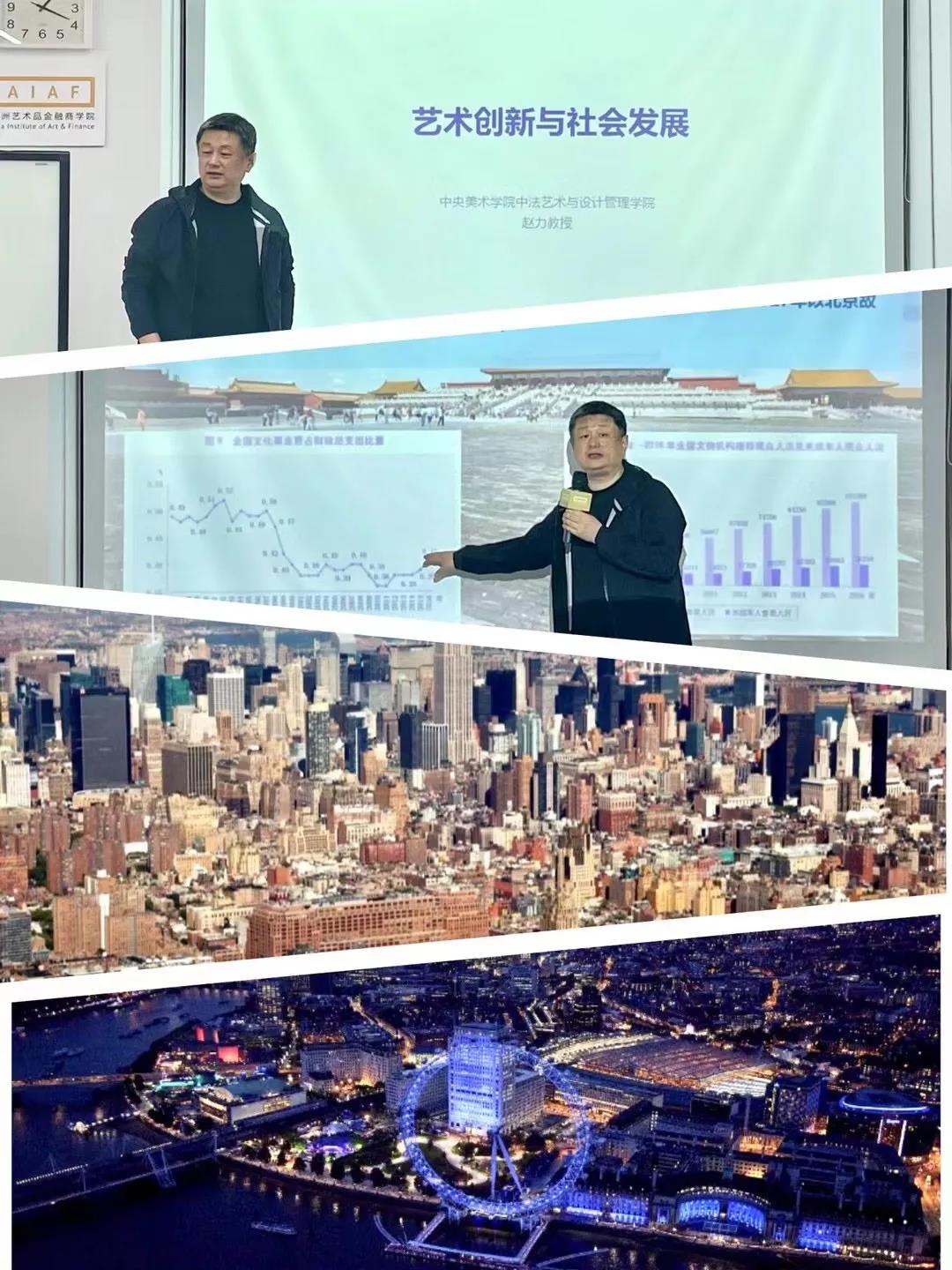

4月24-25日,亚洲艺术品金融商学院(AIAF)高管课程:第五期《艺术品财富管理》模块二:东西方艺术发展史成功进行。中央美术学院艺术管理和教育学院副院长、教授、博士生导师——赵力教授进行了为期两天的授课。赵力教授以美术史为线索梳理艺术市场发展,深度解读市场动态;并且从全球性、跨领域视角,探讨分析艺术如何促进企业发展,带动国家经济繁荣、城市赋能与文化创新。

01 中国及亚洲艺术市场明星之“诞生”

赵力教授指出,艺术发展的三条线索,就是在内容、形式和观念上不断发生变化。第一天的课程,赵力教授首先以中国20世纪前中叶至现今的社会、经济、文化大环境变化为脉络,为学员梳理中国现当代美术的发展与演变。艺术的发展无法与时代脱离,20世纪前中叶的中国美术记录着传统美术与西方艺术在融合与碰撞中的初步实践;新时期的中国美术于改革开放和解放思想中孕育而生,是中国当代艺术最初的发展阶段;80年代的新潮美术反映了中国当代艺术从学习逐渐成熟的过程;90年代的中国美术,标志着中国当代艺术走向了多元而个性化的新时期。

“艺术收藏并非是富有阶层专属的享受,想要拥有一定规模的收藏品确实需要用金钱去换取,但是并不是有了钱就一定能够拥有高质量的藏品。最关键的还是靠我们去用心了解和感受艺术,用心爱艺术。”对艺术发展的深入了解是艺术收藏入门的不二法则,而解读中国及亚洲艺术界的市场明星和现象级事件的产生缘由,对把握艺术市场动态而言极为重要。赵力教授通过解读草间弥生、村上隆、宫津大辅、全球头号艺术买家卡塔尔公主玛雅莎等艺术市场现象级人物,为学员分享艺术的生产端与消费端的多样化关系,以及艺术市场发展背后的众多潜在因素。

02 艺术收藏让企业以“美力”创造“品牌力”

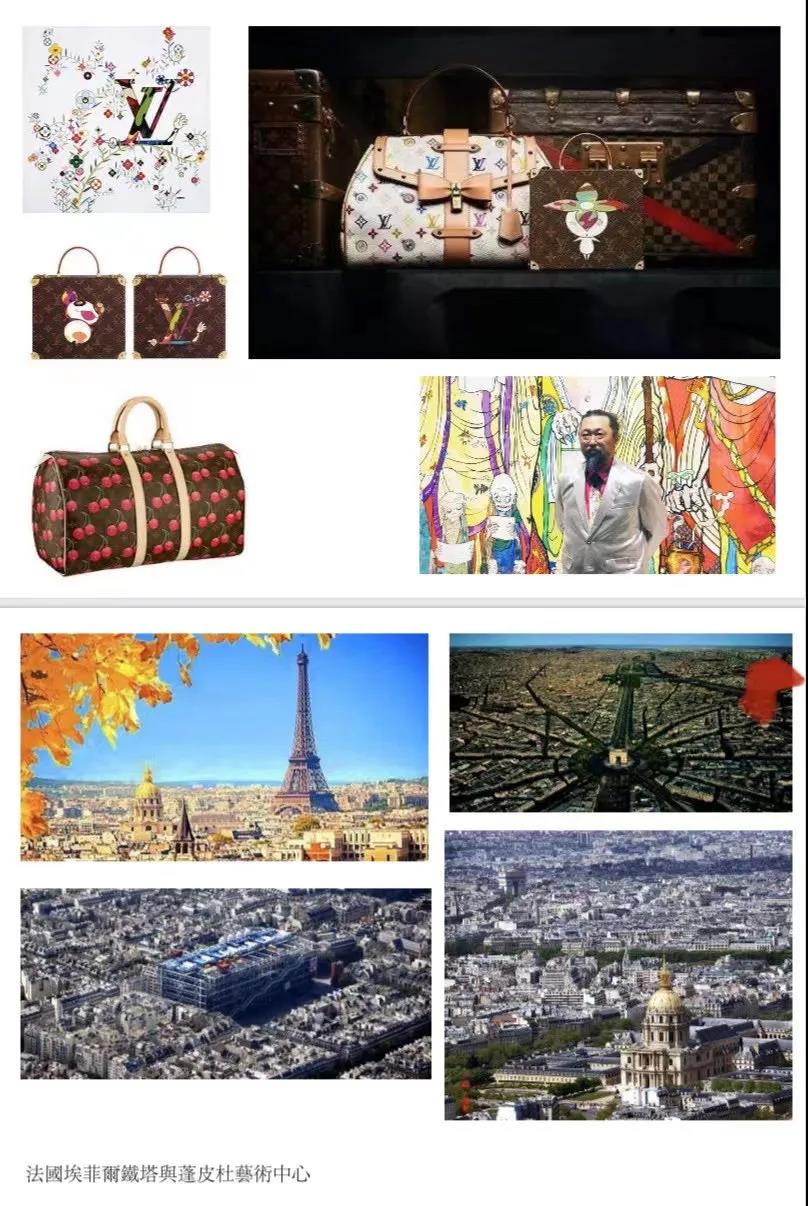

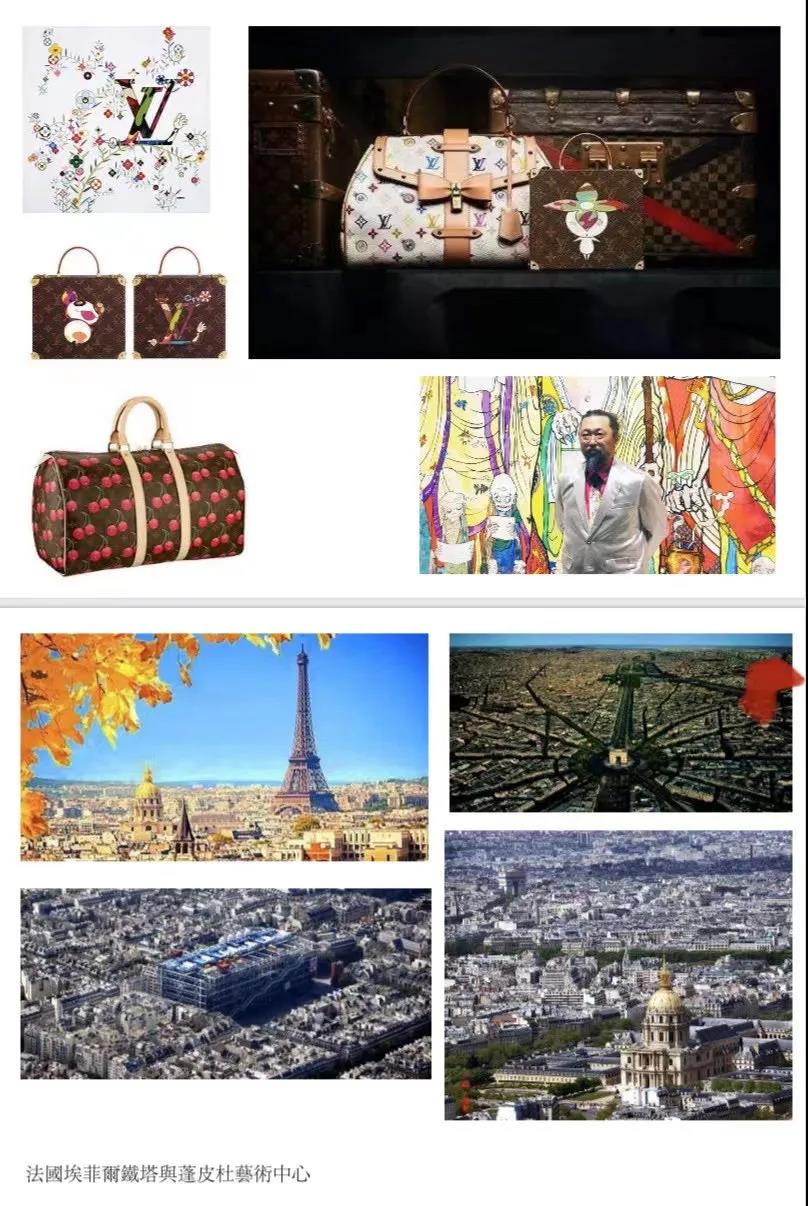

第二天的课程,赵力教授深度分析了诸多国际性知名博物馆、美术馆的历史沿革与其独特发展机制,并以路易威登、摩根大通等国际集团的案例为切入点,探讨企业收藏如何影响企业发展。

在西方国家,出于企业社会责任,商业有向艺术机构或活动提供资金和实物等支持的传统。从文艺复兴时期美第奇家族对艺术的收藏,早期资本主义萌芽时期荷兰赞助人对艺术家作品的定制,到如今名目多样的艺术赞助、评奖、基金会等形式,艺术与企业之间的合作正朝着更具有广度和深度的方向发展。企业艺术收藏逐渐发展为一种行之有效的现代企业营销方式。既可以为企业达到一定的商业目的,又对促进文化事业的发展和提升企业形象具有重要作用。

商业与艺术的合作主要发生在金融行业、原材料制造业和高端品牌行业。其中艺术赞助(包括直接对艺术活动的赞助和设立基金会来支持艺术的发展)是一种普遍性的合作模式,占有绝对优势,其效益为(1)推进策略目标;(2)开发新顾客及市场;(3)增强员工与顾客的向心力;(4)提升企业知名度与形象;(5)丰富企业所在社区的文化生活品质。其次艺术收藏(企业艺术收藏及设立美术馆)作为一种具有相对优势的合作模式普遍存在;而艺术与商业更加深入及多元化的合作模式则发生在追求创新和高端消费群的奢侈品行业。

对于企业而言,艺术品的价值不仅是其市场价值,更重要的是其艺术价值提升了品牌形象,其人文精神又带来了新的企业文化,是一笔无法估量的企业文化资产。

03 艺术创新是城市复兴的“新赋能”

科学技术及其创新,不仅让艺术的形式变得越来越丰富多样,也促进了当代艺术在创作思维上的迭代拓展,同时,科技创新也正在影响艺术的管理方式,譬如以“观众体验”为核心的展览理念和美术馆自身场域。艺术世界的变化不仅仅反映于其内部的领域,同样也体现于它的规模与边界。由此人际传播以及大众媒体推广等传统的营销手段,已经逐渐让位于基于互联网技术,利用数字化信息和网络交互性来实现的新时代“共享经济”营销方式。

随着“文旅”的概念逐渐成为了目前中国社会的全体共识,打造同时满足观众需求与美育体验的展览,不仅能带动艺术产业的发展,也能为城市经济赋能。赵力教授以国内诸多公立与民营美术馆为参考案例,向学员解读如何在“内容为王”的时代拥抱新的发展机遇,结合艺术与科技促进地区文化建设。

两天的课程中,赵力教授从对艺术家、艺术史、艺术市场与艺术机构的分析解读,到艺术与企业、社会、经济、文化发展的案例分享探讨,从微观到宏观,兼具深度与广度,为学员全方位梳理把握艺术从生产端到消费端的动态脉络。《艺术品财富管理》模块三:家族传承与艺术品财富管理开课在即,届时将由AIAF资深教授结合国际前沿案例,诠释家族艺术品财富传承新思路。

“艺术收藏并非是富有阶层专属的享受,想要拥有一定规模的收藏品确实需要用金钱去换取,但是并不是有了钱就一定能够拥有高质量的藏品。最关键的还是靠我们去用心了解和感受艺术,用心爱艺术。”对艺术发展的深入了解是艺术收藏入门的不二法则,而解读中国及亚洲艺术界的市场明星和现象级事件的产生缘由,对把握艺术市场动态而言极为重要。赵力教授通过解读草间弥生、村上隆、宫津大辅、全球头号艺术买家卡塔尔公主玛雅莎等艺术市场现象级人物,为学员分享艺术的生产端与消费端的多样化关系,以及艺术市场发展背后的众多潜在因素。

“艺术收藏并非是富有阶层专属的享受,想要拥有一定规模的收藏品确实需要用金钱去换取,但是并不是有了钱就一定能够拥有高质量的藏品。最关键的还是靠我们去用心了解和感受艺术,用心爱艺术。”对艺术发展的深入了解是艺术收藏入门的不二法则,而解读中国及亚洲艺术界的市场明星和现象级事件的产生缘由,对把握艺术市场动态而言极为重要。赵力教授通过解读草间弥生、村上隆、宫津大辅、全球头号艺术买家卡塔尔公主玛雅莎等艺术市场现象级人物,为学员分享艺术的生产端与消费端的多样化关系,以及艺术市场发展背后的众多潜在因素。