2019年9月23日,“第二届国际艺术品资产评估论坛暨艺术品金融与资产评估高峰论坛”在上海外国语大学隆重召开。本次论坛由中国资产评估协会指导,亚洲艺术品金融商学院和上海立信资产评估有限公司联合主办,论坛得到中国文物交流中心、美国评估师协会的支持,上海外国语大学高级翻译学院协办。

Appraisers Association of America(AAA)董事会主席Lark Mason以“艺术品资产”为题发表主旨演讲。

Lark Mason罗梅生先生是一位资深的艺术品拍卖专家,曾担任纽约苏富比中国艺术部及在线交易高管长达25年;2015 年和 2016 年纽约亚洲艺术周主席;现开设有以自己名字命名的评估机构及拍卖行。作为《亚洲艺术史》的作者、王世襄著《明清家具鉴赏》和田家青著《清代家具集珍》这两本中国家具扛鼎之作的英文译者,罗梅生先生一直被业内公认为中国艺术品领域的资深专家,声誉显赫。

罗梅生先生与中国及中国艺术品市场有着不解之缘。早在1993年,罗梅生先生便应邀来到中国,与包括王雁南女士等在内的嘉德拍卖最早期官员、投资人和创立元老见面,对拍卖行的设立、组织结构、运行、拍卖流程及收费标准等所有相关业务进行系统指导。嘉德拍卖是中国最早的拍卖行之一,后来众多中国拍卖行的运行模式都参考了嘉德拍卖。

以往鉴来,罗梅生先生首先梳理了拍卖的起源与发展,拍卖的起源与发展史是一部资本主义经济萌芽和发展史的缩影,映射出西方霸权大国的兴衰更替。

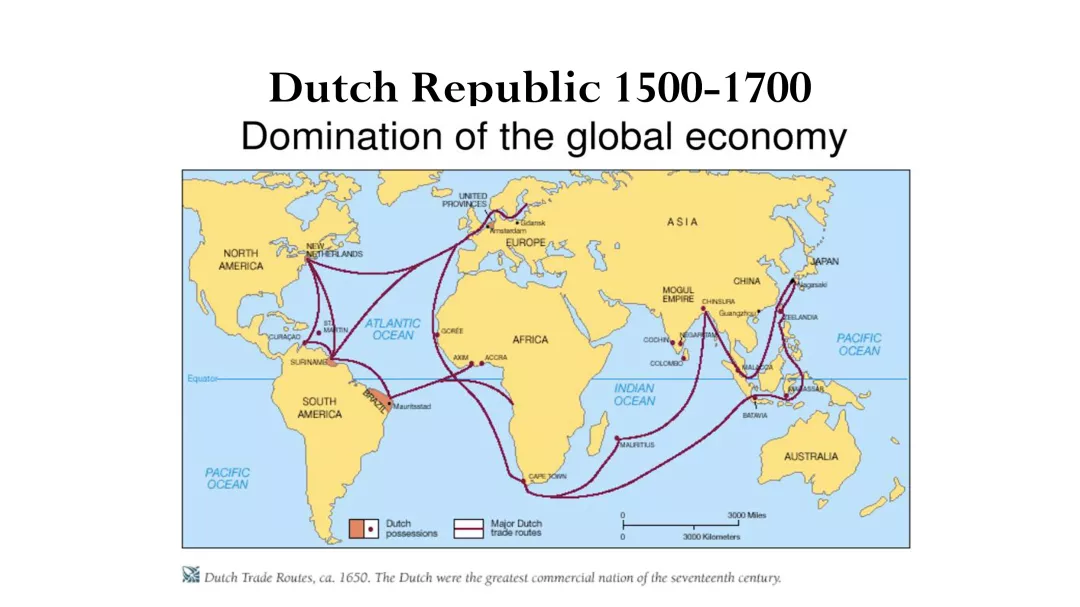

资本主义经济产生前,极少数人控制绝大部分财富。随着资本主义的发展,物质逐渐丰富,越来越多人拥有物资和财物,拍卖作为一种高效买卖和转移所有权的交易形式应运而生。最早的拍卖形式起源于罗马,到了17世纪于北欧开始盛行,黄金时代的荷兰曾是最富有的国度,随着人们逐渐累积的财富,对于艺术品的不断追求诞生了最早的拍卖。18世纪,拍卖行陆续出现,但是艺术拍卖只存在于小范围的私人竞拍,从荷兰传入英国、德国、再到美国。直到20世纪,艺术拍卖才面向公开市场买家,1958年苏富比在伦敦举办了世界上首场夜场拍卖,由此在全球各地遍地开花,拍卖行开始了国际化发展之路。从欧洲早期的拍卖形态、拍卖行业在18世纪的发展以及现代意义上的拍卖行崛起后拍卖行业在20世纪的国际化发展。

以史为鉴,通过回顾艺术品拍卖的历史,罗梅生先生进一步思辨艺术品拍卖的本质与现状,为艺术品拍卖的健康发展提出建议。艺术品市场同样也符合普遍的供求规律,随着整体经济环境变化而波动。然而,最富阶层及顶尖的艺术珍品总是受影响最少。在17世纪至20世纪的西方世界,由于生活水平的跃升,促使每一代人都养成了投入一部分财富购置非必需品的习惯,艺术品即为其中代表。Lark Mason带给我们的启示在于:由于艺术品并非必需品,交易成本及间接成本不可忽视,因此了解促使人们购买艺术品的动机就显得非常重要,人们购买艺术品主要有三种动机:财务收益,实用价值和情感诉求。拍卖行在吸引买家与制定起拍价策略时必须将这些因素纳入考虑。